今天咱们来聊一个可能颠覆你认知的话题:黄帝和蚩尤的那场著名大战——涿鹿之战

别以为这只是远古部落间的小打小闹,它其实是两个高度发展的上古文明(中原华夏文明和东南九黎文明)的一次全面碰撞。

查阅历史资料我发现,这不是简单的抢地盘打架,而是文化、技术、社会制度的全方位对决。

就像今天的超级大国博弈一样,影响深远到奠定了我们华夏文明的根基。

从历史资料里不难发现,蚩尤不是传说中的那个“反派怪兽”,黄帝也不是光靠运气赢的“圣人”。

这场战争背后,藏着两个文明体系的较量。可以这么说,涿鹿之战是决定中华大地上文明走向的一个分水岭也不为过。

不妨大胆想象一下,如果当年的胜利者是蚩尤,那么我们现的文明又是什么样的呢?

黄帝,大家耳熟能详,是华夏民族的始祖之一,生活在距今大约5000年前的黄河流域。

根据《史记·五帝本纪》的记载,黄帝姓公孙,名轩辕,是少典之子,他统一了中原各部,开创了农业文明,被尊为“人文初祖”。

而蚩尤呢?在传统故事里,他常被描绘成“铜头铁额”、能呼风唤雨的怪物首领,但真相却没那么简单。

蚩尤是九黎族的首领,九黎族活动在今天的山东、江苏一带,属于东夷或东南文明体系我们也可以称他们为长江中下游文明。

那为什么说这不是部落战争呢?

因为部落战争通常是小规模的、以掠夺资源为主的冲突,但黄帝和蚩尤之战规模宏大,涉及多个部族联盟,而且双方都代表了一种成熟的文明形态。

黄帝这边,以中原为核心的华夏文明,已经发展出初步的农业定居社会,有城邦、礼仪制度和文字雏形。已经形成复杂的社会结构,不是散乱的部落。

蚩尤的九黎文明呢?更不是吃素的。古籍《山海经·大荒北经》描述蚩尤“食沙石,铜头铁额”,这听起来神话,但考古发现告诉我们,九黎族可能掌握了先进的冶金技术。

在山东大汶口文化和龙山文化遗址中,出土了青铜器和精致的陶器,表明他们早在5000年前就有高度的手工业和社会组织。

同时蚩尤还被尊为“兵主”或“战神”,在《管子·地数篇》中记载,他“作五兵”,即发明了五种兵器,这暗示九黎文明在军事技术上的领先。

想想看,如果只是原始部落,哪能搞出这么专业的武器系统?

所以,这场战争不是偶然的冲突,而是两个文明扩张的必然结果。

黄帝的中原文明以农业为基础,追求稳定和秩序;蚩尤的九黎文明可能更注重贸易和军事,活跃在东南沿海。

当他们的势力范围重叠时, 碰撞就发生了。

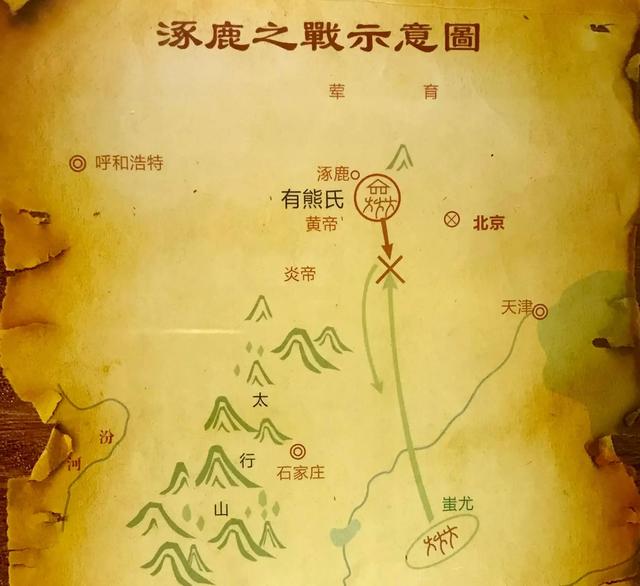

据《史记》所述,战争发生在涿鹿(今河北涿鹿一带),持续了很长时间。

黄帝一开始还吃了败仗,最后靠联合其他部族(如炎帝部落)和“天女助战”的神话元素才获胜。

剥开神话外壳不谈,这其实是就是文明间的资源争夺和文化融合。

我们可以想象一下那个场景:

5000年前的华北平原,黄帝的军队穿着皮甲,拿着石制或骨制武器,但他们有组织严密的阵型和社会凝聚力;

蚩尤的九黎战士呢?可能装备了早期的青铜武器,战斗力更强,还有可能从东南带来的航海或贸易网络支持。

经过多次交锋,黄帝最终赢了,不是因为他是“神选之子”,而是因为他吸收了九黎的先进元素,比如冶金技术,后来华夏文明才快速发展起来。

这一点,从历史影响就能看出。战争结束后,蚩尤的部分族人融入了华夏集团,《国语·楚语》里说“九黎乱德”,但后来被黄帝“抚有其民”,说明这不是灭绝,而是选择了同化。

九黎的冶金、军事知识被中原吸收,推动了夏商周青铜时代的到来。如果我们只把这看成部落战争,就低估了它的历史意义——它是一次文明大融合的催化剂。

你可能会问:为什么传统叙事总把蚩尤妖魔化?这其实是后世历史书写的结果。

华夏文明从周朝开始,强调“华夏正统”,把非中原族群视为“蛮夷”,所以蚩尤就被标签化了。

但考古学越来越证明,上古中国是多文明并起的格局。比如,良渚文化的发现显示,长江流域早有高度文明,和中原互动频繁。黄帝和蚩尤之战,正是这种多元文明交锋的缩影。

总之,黄帝和蚩尤之战,远非简单的部落争斗,而是两个上古文明的宏大交锋。

它塑造了华夏文明的雏形,也留下了丰富的历史遗产。

(注:文章图片取材于网络。本文系今日头条独家原创内容,未经授权禁止转载)

参考文献:

· 司马迁,《史记·五帝本纪》,中华书局点校本。

· 《山海经·大荒北经》,上海古籍出版社版。

· 《尚书·尧典》,中华书局影印本。

· 《管子·地数篇》,诸子集成本。

· 《国语·楚语》,上海古籍出版社版。

· 考古资料参考:山东大汶口文化、龙山文化遗址报告,以及良渚文化相关研究论文。

转载请注明来自极限财经,本文标题:《战争与文明选择什么文明最好(你知道吗黄帝和蚩尤之战不是部落战争)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...